25年12月19日 長岡和光幼稚園なごみ保育園の先生方の研修会

長岡和光幼稚園なごみ保育園の先生方の研修会に参加させていただき、現場の先生方から学ばせていただきました。今回、講師は若槻園長で、私は僭越なオブザーバーとして、最後の感想をお話させていただきました。園児の指導法などについて […]

25年12月17日 Triple P 認定プラクティショナー資格取得

この度、Triple P 認定プラクティショナーとしての資格取得いたしました。 トリプルP(Triple P)」とは、Positive Parenting Program(前向き子育てプログラム)の略で、オーストラリア発 […]

25年10月12日 ペアレンティング・プログラムを受講

10月11日~13日の3日間、前向きペアレンティング・プログラムを受講しております。1日目終了…あっという間の7時間半でした。中身が濃い! これは、国連(UN)、世界保健機構(WHO)、国連教育科学文化機関(UNESCO […]

25年9月20日 長岡和光幼稚園様でコンサル

長岡市の長岡和光幼稚園様で先生方へのコンサルテーションをさせていた だきました。園児のためにすぐに役に立つ手立てを先生方と一緒に考えてさせていただきました。 #キンダーカウンセラー#長岡和光幼稚園#なごみ保育園#かもめの […]

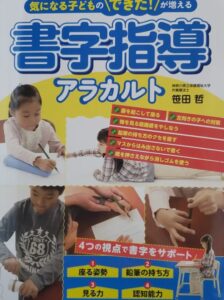

25年7月30日 私の夏休み課題図書

2冊目 笹田哲「気になる子どものできた!が増える所持指導アラカルト」NHKのストレッチマンを考案した先生です。子どもの工作や学習の様子を見ていると、✅姿勢保持ができず机に伏せている✅鉛筆の持ち方が悪く力が入って疲れる✅逆 […]

25日7月23日 夏休みのおはなし

今回は子どもの心の健康のために「子ども版よい眠りのためのポイント」をお伝えします。 夏休みは生活のリズムが乱れがち…というのは昭和の時代から言われていたことです。今は、令和の時代ですから、科学的根拠がある、効果が証明され […]

25年7月22日 私の夏休みの課題図書

毎年夏休み前に、本を10冊ほど買いました。 不登校に関する書籍の中では最新だと思います。2025年7月10日初版です。 1冊目は高坂康雅先生「不登校のあの子に起きていること」です。 高坂先生には公認心理師試験対策講座でご […]

25年7月16日 ジェンガ

危うい場面を何度か乗り越え、時間になりましたので終了しました。うーん、高い!最後は、生徒さんとハイタッチで終わりました。 協力し合うゲームはチームビルディングの効果があります。 ☑️信頼関係の構築☑️コミュニケーションの […]

25年7月5日 親のためのアンガーマネージメントと子どもに伝わる叱り方、リフレーミング練習会のワークショップ

親のためのアンガーマネージメントと子どもに伝わる叱り方、リフレーミング練習会のワークショップを行いました。ご参加の皆様、暑い中、ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。アンガーマネージメントと叱り方のワークショ […]